青森・秋田・岩手3県のテレビ・ラジオ各社との意見交換会を開催

青森・秋田・岩手3県のテレビ局・ラジオ局と放送倫理検証委員会との意見交換会が、10月30日に盛岡市で開催された。テレビ局・ラジオ局の参加者は16局41人で、委員会からは小町谷育子委員長、岸本葉子委員長代行、高田昌幸委員長代行、井桁大介委員、大石裕委員、長嶋甲兵委員の6人が出席した。放送倫理検証委員会はこれまでに全国各地で意見交換会を開催してきたが、青森・秋田・岩手の3県での開催は今回が初めてのことである。

冒頭にBPO放送倫理検証委員会の小町谷育子委員長が開会の挨拶を行い「放送倫理検証委員会は2007年に番組のねつ造が批判を浴びた際、国会に提出された放送法の改正案に抗して放送の自由を守るべく、BPOの活動強化のために発足した委員会です。ただ、発足から17年が経ち、当時のことをリアルに覚えておられる方は少なくなり、みなさまにとってBPOは少し遠い存在になってしまっているのではないかと感じています。本日はみなさまと率直な意見交換を行うことでその距離をぐっと縮め、日頃の業務でお悩みの事柄を一緒に考える機会にしたいと存じます」と述べた。

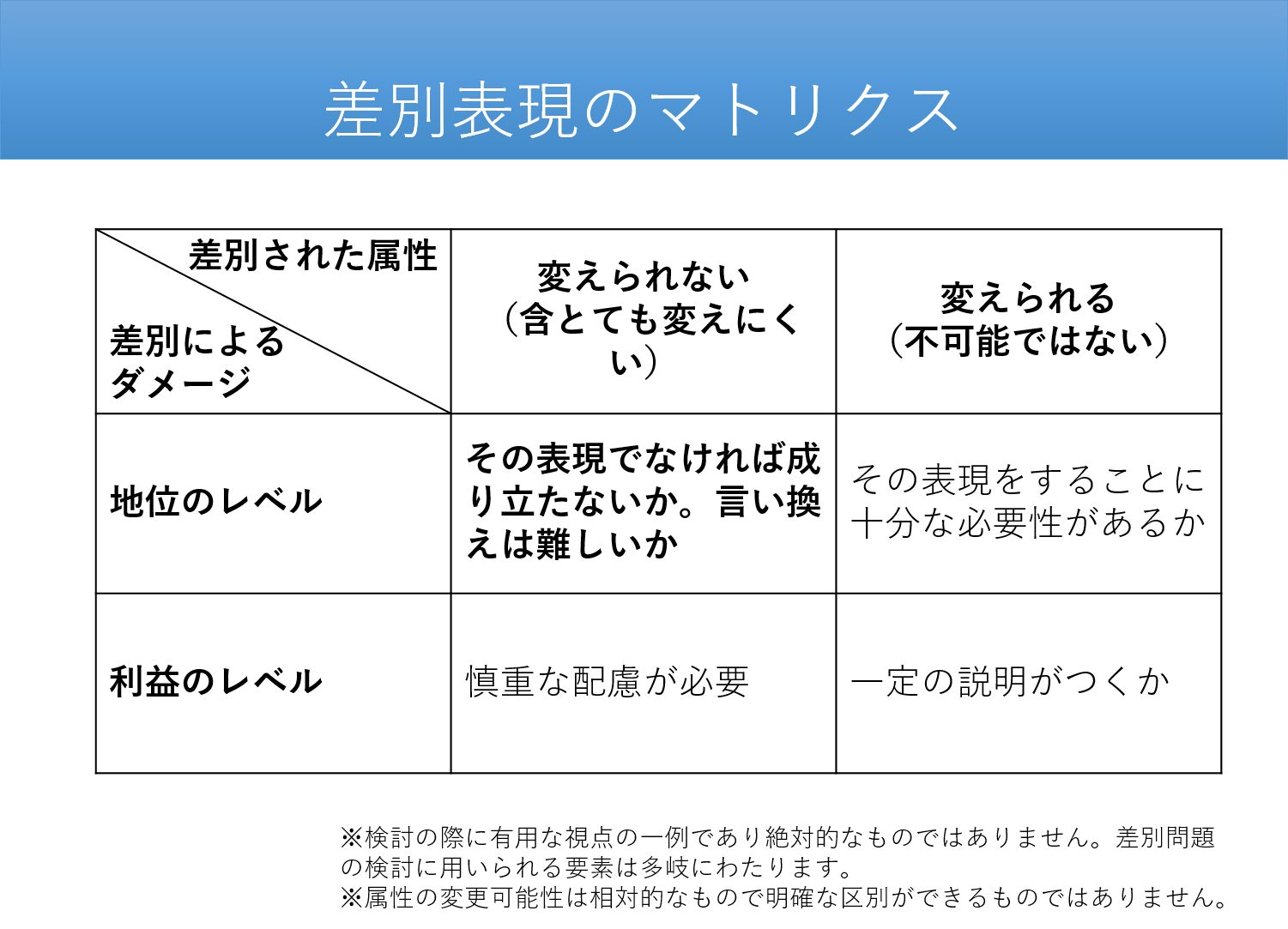

最初のパート『LGBTQ・ジェンダー問題 対応の視点 今日からでもできそうなこと』では、エッセイストの岸本葉子委員長代行が表現者として日頃気を付けていることを紹介した。

視聴者に情報を伝える場合、「2人組の男が逃走中」といった性別が不可欠なことを伝えるときは例外として、必要がない限り性別には言及せず「女優」「女流作家」といった肩書は本人が望まないと使わないと述べた。恋愛や結婚相手の呼称は異性であることを前提とせず「付き合っている人」「パートナー」「お連れ合い様」といった呼び方をしてみてはどうかと紹介した。また「女性レジ係」とは言わず「付けまつげの濃いレジ係」などと描写で情報を補うことで性別の代わりにしたり、「おばあちゃんの知恵」や「女子会のノリ」といった少しリスキーな表現の前に「いわゆる」と一言振ったりすることを提案した。その上で、世の中の感覚や受け取られ方に常にアンテナを張って、自分の考え方のバイアスやスレスレの表現に気づく感覚を養うことが大切だと述べた。

参加者からは「いいか悪いかは別として、ギリギリの所を攻める知恵を働かせるのが制作者のテクニックなのではないか。若い制作者の胸中には表現の自由と配慮とがせめぎ合っているように感じる」という意見が出た。これを受けてラジオ局の番組審議会委員長を務めた経験のある慶應義塾大学名誉教授の大石裕委員が「報道は非常に広範囲の視聴者を対象とするため表現への配慮のハードルを上げざるを得ないが、そうした規準を番組ごとに幾つか設けて、視聴者と対話しながらその場その場でどうするかを決定せざるを得ないのではないか」と述べた。岸本委員長代行は「こういう話をすると『じゃあ何を守ればセーフなんですか』とルールを求める傾向があるが、世間の受け取り方を肌感覚としてキャッチしつつ、自分が表現したいことを成立させる方法を探ることこそ制作者の醍醐味ではないか」と述べた。

次のパート『委員会決定42号を読み解く 視聴者質問の作り上げについての考察』では、この事案を担当した東京都市大学教授の高田昌幸委員長代行が解説した。

ある人気長寿番組が生放送で視聴者からの質問に答えるコーナーを設けていたが、番組のテーマにしっくりくる質問がないと、制作チームのトップがスタッフに質問の作り上げを命じ、自作自演を繰り返していたと経緯を説明した。その背景には、これぐらいは大丈夫じゃないか、他でもやっているだろうという意識があったと指摘。問題発覚後、番組には視聴者から「いつか読んでもらえるんじゃないかと期待して質問を送り続けていたが全部嘘だったんですね」といったメールが多数届いたと紹介した。その上で「SNS全盛時代の昨今、ちょっとでも変なことがあるとすぐ広まりとんでもない落とし穴にはまってしまう。これぐらいいいじゃないかといった業界内の古い常識や視聴者を無視したやり方は、今は全く通用しない」と述べた。

参加者から「自作自演までしてなぜそのコーナーを維持しなければならなかったのか。質問が来ないなら別のコンセプトのコーナーを作るということに何故ならなかったのか」という質問が出た。高田委員長代行は「局内でこの質問コーナーの評判は良く、どんどんやってくれと言われていた。そうしたなかで制作者は、この路線で完璧な番組を作ろうという呪縛から抜け出せなくなったのではないか」と答えた。別の参加者からは「自社のニュース番組にも視聴者の疑問に答えるコーナーがある。毎週質問が来るという状況ではないので、来ないときはディレクターが自分の疑問に基づいた取材をして番組作りをするようにしている。番組の双方向性に過剰に力点を置き、視聴者とつながっていなきゃいけないと思い込んでしまうと問題をはらんでしまうのではないか」と述べた。

意見交換会後半の最初のパート『一般人の映り込み、実名報道における人権・プライバシー保護の在り方について』では、弁護士の井桁大介委員がプライバシー侵害と表現の自由の兼ね合いについて解説した。

日本の法律にはプライバシーの定義がない。裁判例もプライバシーという用語を正面から用いることを避ける傾向にある。プライバシーとは何かについて過去の判例から説明すると▼一般人であれば公開を欲しないであろうこと、▼欲しない他者には開示されたくないことという抽象的な基準となる。状況や文脈で変わってくるため、事前の予測が難しい。例えば裁判例の中には、公道で歩いていたところを無断で撮影された場合にプライバシー侵害を認めた事例や、教育関連業者の委託先が利用者の氏名・性別・生年月日・郵便番号・住所などを漏洩した場合にプライバシー侵害を認めた事例などがあると述べた。また、メディアの撮影の違法性が問われたケースは、▼プライバシー保護の必要性と表現の自由の必要性とを比較考慮し限度を超えているかどうかで判断されており、具体的には、▼相手方の社会的地位や活動内容・場所・目的・対応・必要性等を総合考慮して、一般人基準でこの程度までは我慢すべきだという範囲を超えているかどうかで考えられていると説明した。

実名報道については、実名で報じたから即座に違法ということにはならない。ただ、個人的には、無罪推定の問題も絡んでくることから、罰金もつかないと思われる軽微な事件で実名報道されているケースを目にすると、プライバシー侵害にあたると言われてもおかしくないのではないかと指摘した。その上で、表現や報道は誰かを傷付けることからは避けられないが、誰かを傷付けてでもその放送をする必要があるのかどうかを常に問われており、そのことを意識してほしいと述べた。

参加者から「ヘルメットを被らず自転車に乗っている人の映像を放送するかどうか迷った際、放送したことでその人が誹謗中傷の対象になると、何かしらの責任を問われることになりかねないと懸念を抱き断念した。この判断は正しかったと思うか」という質問が出た。井桁委員は「放送自体に違法性がない場合に、放送がきっかけで誰かが誹謗中傷の被害を受けたとしても、原則としてその責任を放送局が負うことはない」としたうえで、「実際にそういうことがあると寝覚めが悪く悩ましいと思うが、一方で、制作側が少数の抗議する人の意見を想像で先回りして自粛し始めると、行きつくところまで行ってしまうのではないかと危惧する」と答えた。その上で「プライバシーの問題は弁護士10人に聞いたら答えがばらけてしまう程、簡単には結論の出せない問題だ。適正な取材で、公共的な空間における撮影で、社会的に相当な対応で行っている場合は、プライバシー保護より放送、報道の自由の方が勝つと考えていいのではないか。抗議を受けるかどうかではなく、社会的意義のある放送かどうかを自問することが大事だと思う」と述べた。

別の参加者が「一人暮らしのお年寄りが自宅の火災で亡くなったニュースをネットで報じた後、親族から実名報道を取り下げるよう苦情がきた。応じなかったがひと揉めした」と体験談を紹介した。井桁委員は「これも大変難しい問題だと思う。ただ、災害・事件・事故が発生した際、個人情報保護を重視しすぎる社会というのはよろしくないのではないかと私は考えている。社会で情報を共有することが公共圏の維持につながり最終的には公益に資すると考えているからだ」と述べた。小町谷委員長は「アメリカに滞在中、殺人事件を報じたニュースが被害者の名前を伝えていないことがあった。報道の自由が重んじられる国なのにおかしいなとそのときは思ったが、後で被害者の遺族に連絡がついていない段階での自制的な報道だったことを知った。遺族にとって、自分で親族の死を確認する前に、メディアの報道でその死を知るということは辛いことなのではないか。報じるタイミングが遺族感情に影響することはあると思う」と述べた。

高田委員長代行が「京都アニメーション事件で、警察は当初被害者の家族は実名報道を望んでいないとして被害者の氏名を一切明らかにしなかった。ところが地元新聞社が独自に取材を進めた結果、実名で書いてほしいと望む家族が現れた。実名報道の判断を当局に任せきりにするのはよくない」と述べた。また「加害者側の氏名を警察が匿名で発表するケースも増えている。そういう場合は『警察はこの容疑者の氏名を匿名で発表しています』と放送し、実名を公表していないことをきちんと伝えてみてはどうか」と提案した。そして「冤罪もあるので、ニュースで逮捕を報じたら起訴、判決と最後まで報じるべきだ。そうしないと逮捕のときの実名報道で容疑者に極悪人のイメージが定着してしまう」と述べた。これを受けて井桁委員が「身に覚えがないのに逮捕され実名報道されて困っている人はたくさんいる。このことをみなさんが真剣に考えてくれると嬉しい」と述べた。

最後のパート『番組か広告かの見極めについて』では、演出家やテレビ番組のプロデューサーを務める長嶋甲兵委員が解説した。

日本民間放送連盟「番組内で商品・サービスなどを取り扱う場合の考査上の留意事項」は、特定の商品・サービスを取り上げる場合、取り上げ方や演出方法によって番組が広告放送だと誤解を招く場合があるとして、▼番組で取り扱う理由・目的が明確となっているか、▼視聴者への有益な情報提供であり、かつ視聴者に対してフェアな内容となっているか、▼特定の企業・団体などから番組制作上、特別な協力を受けた場合にはその旨を番組内で明らかにしているか、以上3点を特に留意すべき事項として例示し、これらのことを総合的に判断する必要があるとしている。

そうは言っても、具体的に何をどうすれば良いのかは示されておらず、対応策は制作現場ごとにそれぞれ考えていかなければならない。工夫の一例として、昨年キー局で放送された番組を例に挙げたい。この番組は、同業界のライバル会社同士が相手の商品やサービスを互いに褒め合う内容で、ライバルだからこそ分かる商品やサービスの凄さを伝えることは視聴者にとって有益な情報になっており面白かった。そういう工夫を色々な形で考え出して番組制作にあたればいいとヒントをもらえるという内容だった。

キー局と地方局とでは置かれている状況が全く違い、例えばキー局だと2つのファミレスを取り上げることができるが、地方局にはそういう余地がないなど、番組の在り方の前提に格差がある。それでもなぜこういう創意工夫を凝らさなければならないかについて、制作者の立場から説明したい。独立した立場で色んな企業を説得し、お金を出してもらって自分たちの作りたい番組を作るというのが放送局のあるべき健全な姿だ。きれいごとだと言われる方もいると思うが、その原則は忘れずに守ってほしい。スポンサーや代理店に対して私はその原則を持ち出し、こういう原則があるからそれは受け入れられないと主張して、独立性を守り制作にあたってきた。今は、お金を出しているところの言うことを聞くのは当たり前だと疑問すら感じていない人が制作現場に増えてきているように感じる。それは、政府の公式見解をそのまま伝えることが当たり前だと思うことと同様に、非常に危険なことだと述べた。

参加者からは「ショッピング情報のコーナーで自局のアナウンサーが商品の使用感を述べる際、できるだけ客観的に感想を述べようとしているが、本数が多くて丁寧にやっていくのは大変だ」といったことや「開店のタイミングに合わせて店の経営者を密着取材した持ち込み番組の考査にあたり、売名行為に近いものを感じたため、編成・総務・営業・報道の社内横断的な考査検証委員会を開催して判断することにした」といった体験談が紹介された。

これを受けて高田委員長代行が「番組か広告放送かの問題で放送倫理違反を問われたある局では、持ち込み番組が放送間際に届いたため考査の担当者が番組を放送前に見ておらず、後日そのことを非常に悔いたケースがあった。私は、番組か広告放送かの問題は、ひとえに考査がきちんと機能しているかどうかに尽きると思っている」と述べた。また、大石委員は「ローカル局の場合、地元の経済界や産業界、様々なところとの結びつきが強いだけにご苦労は多いと思うが、スポンサー側と信頼関係を持ちつつも、信頼関係があるからこそこちらとしてはこの内容で放送したいとご理解いただく努力を、絶え間なく続けざるを得ないのではないか」と述べた。

意見交換会の最後に、地元局の幹事社を務めた岩手めんこいテレビのコンテンツ推進局編成業務部 兼 番組審議室の岩渕博美編成担当部長が閉会の挨拶を行い「今回の意見交換会のテーマは日々悩み向き合っている課題に応えていた。社会が変化し視聴者のニュースや番組に向ける視線は厳しくなっており、少しのことでも騒がれてどうしたものかと悩むケースが増えている。だからと言って委縮してしまっては視聴者の期待に応える番組は作れないと思う。認識をアップデートしてバランスを取りながらより良い放送が届けられるように今後も努力していきたい。有意義な時間だった」と結んだ。

以上